Después del primer diagnóstico se siente como si perdieras la identidad, sea lo que sea eso y se encuentre donde se encuentre. Se trata de una sensación aunque abstracta, real: no sé bien qué pierdo, pero siento cómo lo estoy perdiendo, se va, me voy. Es la fragmentación del Uno que se divide sin cesar, que dice Vladimir Jankélévitch. Da miedo, algo se resiste, quieres aferrarte a ese mí que me soy y me pertenezco. Te desdoblas, te triplicas, te multiplicas; de pronto, eres fractales. Pasada “la primera mutación”, dice Jankélévitch mismo en Lo puro y lo impuro, todo es probar los grados de la impureza y aunque parece que nos convertimos en otro ser, dice él, lo que sucede es que nos transformamos de una forma a otra, no de una sustancia a otra. La primera alteridad que conocemos es la de nosotros mismos, la Segunda persona, dice otra vez Jankélévitch. La enfermedad, como pocas cosas, me pone frente a la Otra de mí misma.

Así fragmentada no puedo sostener la vieja armadura reacia a la disolución. Dejo de ser soldada, es aquí cuando me convierto en desertora, como vio con anticipada genialidad Virginia Woolf. Si soldado (‘cierta moneda de oro’) deriva de solidus y solidus de sollus, ‘entero, intacto, sin daño’, el dolor, la enfermedad y las mutaciones genéticas me han quebrado la etimología; gramática bélica de aspiración perversa a lo puro. Me gusta no ser soldada, sólida. Y en la enfermedad podría encontrar la pureza, es decir, desertar y tirarme a mirar el espectáculo de la guerra total, pero no quiero, quiero entrar en la acción.

Para esto es necesario encontrar un territorio no codificado en los mapas ya establecidos para los enfermos en el binomio clásico salud/enfermedad. Lejos de querer reivindicar un lugar para nosotros en el que no seamos una carga para el Estado o para los sanos, lo que me interesa es saber cómo invocar nuestra potencia e inventar lugares de acción en los que podamos movernos como una microsociedad disidente e imaginar salidas de la cooptación patriarcal, estatal, necrocapitalista, ecocida. Cómo usar a la enfermedad crónico-degenerativa como un agente capaz de romper la solidez de los cuerpos totalitarios, las subjetividades militares/conquistadoras y las relaciones afectivas que replican al fascismo en sus dinámicas.

I. Monte Taigeto

Yo soldada. Yo sólida. Me gusta imaginar que a simple vista habría pasado la prueba de la Gerusía, ¿cómo notarían los ancianos sabios de la antigua Esparta que tengo una mutación genética que provocó que con el tiempo mis anticuerpos antiinsulina consumieran las células beta de mi páncreas?, ¿cómo sabrían que este y otros deslices de mi organismo habrán de alterarme sin cesar?, ¿cómo podrían saber que mi cuerpo nació deforme de un gen? Paso tiempo pensando en estas cosas: ¿cómo habrían hecho en Esparta para apartar a los bebés inaptos para su ejército sólo con mirarlos? Y me gusta imaginar que pude haberlos engañado, que mi cuerpo de bebé saludable y rozagante habría camuflado por largo tiempo las alteraciones de mi salud.

Pienso que la aposición “ingeniería eugenésica” le queda grande a esta histórica tomadura de pelo. Treinta ancianos decidían cuáles bebés serían hábiles guerreros y cuáles no. Con solo mirarlos. A ojo de buen cubero es imposible diagnosticar fibromialgia, por ejemplo. No se ve ni en laboratorio: hay que esperar a que el bebé crezca, se desarrolle y un día, de la nada, amanezca con el cuerpo entumecido, adolorido, con la sensación de no haber dormido un segundo. Que el mundo se le sacuda por debajo porque un día, sin más, levantar los ocho kilos de ese escudo se vuelve difícil; a veces, imposible. Me gusta pensar que habría pasado el filtro engañosamente y allí estaría infiltrando al ejército de Esparta con mi deformidad a cuestas sin que lo notaran. Justicia poética para Efialtes. El destino del deforme: señalar el Paso de las Cabras cuando Jerjes intente romper la falange espartana. El deforme no se contenta con ser deforme, ha de ser traidor. Prefiero pensarlo como disidente. Allí estaría yo, como Efialtes, quebrando la falange; allí estaría toda yo siendo la debilidad del ejército mejor preparado de la historia, su piedrita en el zapato.

Miedo de impureza, de deformidad, de tara, de mancilla, de mácula. Aspiración de lo puro; una ascesis extraña esa la del que nació para la guerra. Pero la comprendo: nacer para morir, el dilema está resuelto. Allí están esos ancianos resentidos por no haber muerto en combate para señalar el defecto. Para evitar que el resto se fragmente. Piezas sólidas, los soldados espartanos son tan puros por venia del cuerpo, que ha asumido al alma en un monolito sin grietas. Al revés que los místicos.

Pienso que pudieron lanzarme por el monte Taigeto, el lugar desde el que la Gerusía lanzaba a los bebés deformes, defectuosos, para evitar que su genética pervertida pervirtiera al hermoso y perfecto cuerpo espartano guerrero. Y no, que no se piense por un segundo que esto se trata de algo contra el aborto. Estoy absolutamente convencida del derecho de las mujeres a decidir si gestan y paren o no. Que eso es un asunto y obligar a no existir es otra cosa.

Esto se trata de que creo con Johanna Hedva que en este cuerpo enfermo, deforme y defectuoso hay potencia y está la resistencia.

II. Aktion T4

„Vernichtung lebensunwerten Lebens“: destrucción de una vida indigna de la vida. No puedo salir del peso de esta frase. La Gerusía reencarna y el nacionalsocialismo, el fascismo alemán, encuentra el modo de instalar su propio monte Taigeto. Allí van los deformes, los inaptos para el ejército imperial, desfilan rumbo a las piras sacrificiales. Los enfermos son una carga para el Reich. Dice una nota que encuentro en un sitio alemán que el plan Aktion T4 llevó a miles de “indefensos” a la muerte. Y es verdad, pero hay algo allí que me molesta. Echo a andar la máquina imaginativa, pienso en un ejército de esquizofrénicos, maniacodepresivos, retrasados mentales, enloquecidos y alienados; un ejército de mutaciones haciendo máquina (para hablar en deleuziano) y descomponiendo la maquinaria perfecta que creyó ser el ejército alemán. El nazismo, esa máquina que pretende expeler a las máquinas-esquizo de la enfermedad, esa maquinaria que se desacopla del deseo, que se fuerza a acoplarse de otro modo (de nuevo, en deleuziano). El fascismo es una maquinaria que se acopla a los deseos del capitalismo, es decir, deja de ser máquina de guerra, nómada, para convertirse en el Estado. La enfermedad es un sobrante, un residuo, y por ello un deseo que hace temblar a la estructura-identidad-institución que su imaginación eugenésica ha construido (sigo a Cornelius Castoriadis, gracias a Adrián López, que me ha dado esta referencia). ¿Habría logrado engañar también a los nazis? Ser el caballo de Troya de los enfermos en el cuerpo falazmente purificado del nacionalsocialismo…

El filólogo alemán Klaus Theweleit le dedicó dos volúmenes de 500 páginas cada uno a este asunto, al del miedo de fragmentación entre los soldados del grupo paramilitar alemán Freikorps, algunos de los cuales continuaron su carrera de asesinato en el Tercer Reich al mando de los nazis. Insiste Theweleit en Male Fantasies (vol. I y II) en cómo estos hombres construyeron un imaginario colectivo basado en expeler a lo femenino de su subjetividad/corporalidad, entendido como debilidad/amenaza al mismo tiempo, lo que trajo como consecuencia un psico-soma hipersólido e hiperviolento y una significación de lo femenino como amenazante para lo masculino. Es decir, las mujeres serían siempre seres amenazantes y monstruosos, capaces de devorar a los hombres y destruir su esencia, debilitándolos. Estos varones crearon una imagen de la mujer comunista como un enemigo satánico al que debían destruir; cuando estos hombres se encontraron efectivamente con mujeres comunistas, fueron terriblemente crueles, tal es el caso de Rosalind Luxemburg, a quien asesinaron con lujo de violencia.

Ejercicios de la imaginación: un ejército de enfermos levantado contra los nazis, como la escena esa de El Señor de los Anillos cuando los árboles se arrancan de la tierra y se unen a la lucha. Todos los desterrados: personas con Síndrome de Down, microcefalia, hidrocefalia y toda clase de deformidades visibles. La misma histórica tomadura de pelo: habríamos logrado escapar los deformes a quienes nuestras atrofias no se nos ven.

El tipo de diabetes que tengo es un subtipo de la 1, por anticuerpos antiinsulina que se acabaron las células beta de mi páncreas. Ya no produzco insulina, me inyecto dos tipos diferentes, en total cuatro veces al día. Es probable que otros órganos se deterioren progresivamente, pero es un volado, no podemos saberlo con certeza, nadie. Cada año debo hacerme estudios de tiroides, riñones e hígado, además de los obligatorios de prevención de glaucoma y toda la batería que las personas con diabetes 1 y 2 conocen. No habrían podido saberlo los médicos al servicio del Partido Nacional Socialista Obrero Alemán, aka nazis. Cómo habrían podido saber que cabría la posibilidad de quedar ciega o de perder los riñones. Cómo habría podido sobrevivir a la guerra con todas las restricciones alimentarias que acompañan a mi condición. No le sirvo al ejército de un Estado. Esa es mi rebeldía. Puedo, en cambio, hacer máquina de guerra con otros deformes.

Recientemente me explicó un endocrinólogo que mi tipo de diabetes es como “el síndrome de Down, pero en otro cromosoma”, así que sí, debería estar en la lista del Partido Nazi, la de 1939 que llevó a miles de discapacitados a la muerte. Debí ir allí con los Down, debí ser gaseada, pero sobreviví.

Máquina de guerra. Manada de bisontes

Sigo creyendo que he escapado a estos programas que expelen a los cuerpos enfermos de su cuerpo social. Miro hacia atrás con duelo, como si esos otros enfermos, mutantes, mutados, deformes que cayeron al Apotethae, valle-despeñadero del monte Taigeto, fueran mi ascendencia. Como si todos los enfermos estupefactos y deprimidos que caminaron a las cámaras de gas fueran mi legión. Lo son, en realidad. Siento tristeza con ellos y por ellos. Luego, miro al frente, y encuentro que a su manera cada mundo que inventa la sociedad quiere expelernos.

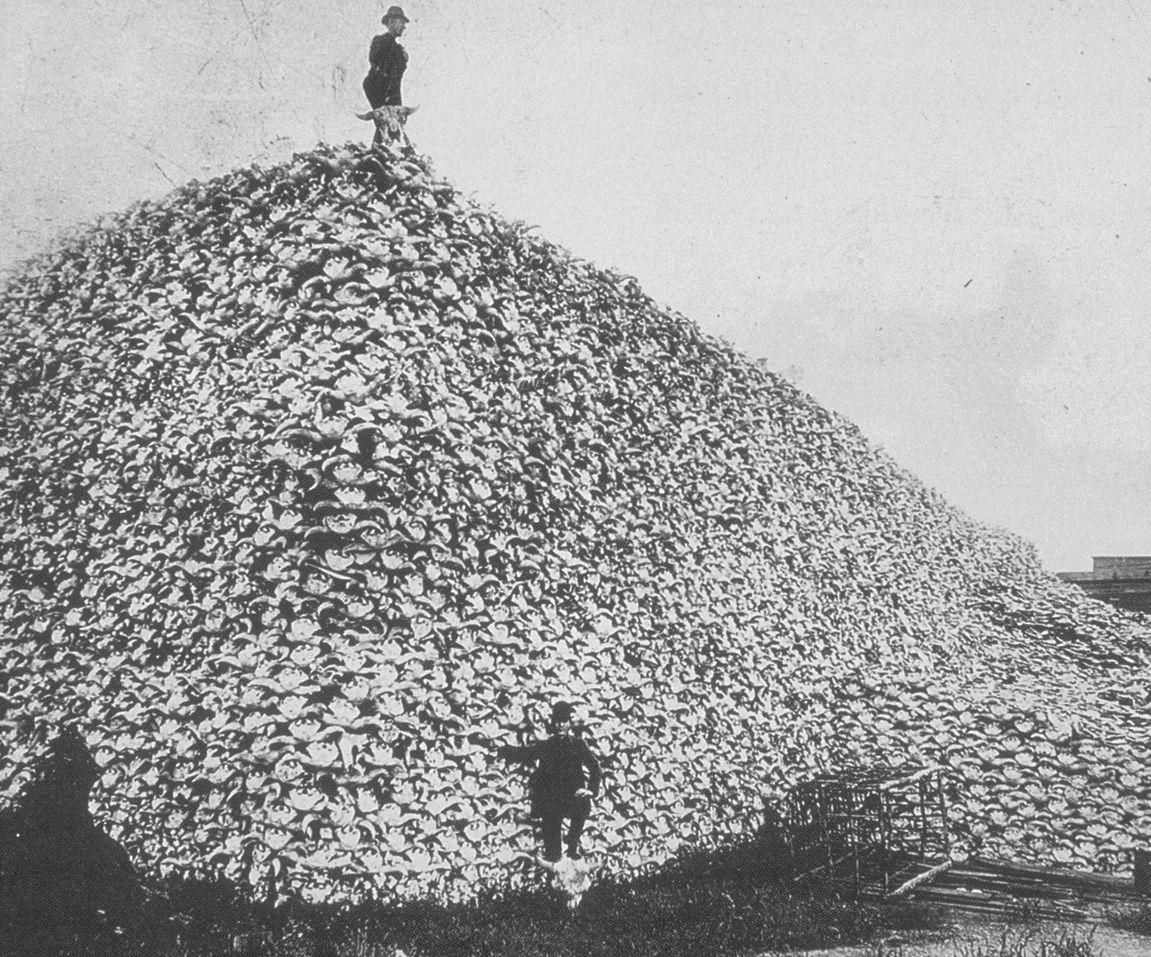

En Un apartamento en Urano, Paul Preciado recuerda el genocidio de bisontes en Estados Unidos de América, cuando los colonizadores a fuerza de conquista prácticamente extinguieron a estas bestias necesarias para la subsistencia de las naciones nativas, un genocidio mediante el exterminio del recurso vital de los nativos, y después hace una analogía con lo que la industria farmacéutica y los gobiernos nos hacen a las personas que dependemos de sustancias químicas para vivir o existir. Nos acorralan. Nos usan como moneda de cambio aunque se llenen los eslóganes de integración y cuidados, y comprensión y bondad. Patologizan las identidades. Y las identidades se adhieren a las patologías. Sucede: somos la diabetes que tenemos, por mucho que en el hospital la educadora en la enfermedad nos obligue a decir personas con diabetes, tengo diabetes, no soy diabética. Soy la insulina que me falta y que me inyecto, eso lo sabe la farmacopornografía (para usar otro término de Paul Preciado), lo sabe el mercado.

Tal como Paul Preciado va en busca de su dosis de testosterona, yo he debido desplegar un operativo de búsqueda de una pluma de insulina por una de las ciudades más grandes y caóticas del planeta porque de repente la farmacéutica no la distribuyó. Si no me inyecto mis tres dosis diarias de esa insulina, mi glucosa alcanza niveles altísimos, no puedo comer segura de que no habré de colapsar, sin miedo a un coma diabético, no exagero. Parece que al final no he escapado de la Gerusía que decide quién es apto y quién no para el ejército de erguidos y productivos que es la humanidad no enferma.

Suscribo las palabras de Paul Preciado:

Es necesario inventar formas de vivir soberanas frente a la doble hélice del Estado patriarcal-mercado neoliberal. Es necesario crear cooperativas de usuarios poli tizados, cooperativas que nos permitan ganar soberanía tanto frente a las instituciones patologizantes, como frente a la industria farmacéutica y sus ambiciones de beneficio genocida. Las cooperativas de usuarios politizados están llamadas a ser lugares en los que no solo se produzcan y distribuyan sustancias, sino también saberes: lugares de autodiagnóstico, de producción autónoma, ecológica y sostenible y de distribución justa. Abandonemos las listas de espera mortecinas y sumisas. No dejemos caer ni un bisonte más. Saltemos sobre el último caballo que nos queda y salgamos huyendo (Un apartamento en Urano, p. 270).

La existencia enferma crea un espacio límbico, una identidad no del todo configurada, aunque nos atraviesen muchas subjetividades y realidades: soy mujer latinoamericana de clase media, pasados los treinta años. Pero cuando persigo, como los junkies y los hombres transexuales, mi dosis para vivir, soy la enfermedad que padezco. Soy otro ser, un ente enfermo, un páncreas persistiendo en el ser. Conatus: descubro el conatus en este acorralamiento en el que me tiene la farmacéutica. La enfermedad me posee; la farmacéutica me moviliza. No estoy dispuesta a ceder, cambio de tipo de insulina, contingencia. Soy poseída por los designios de la industria que vende los medicamentos que necesito para vivir; ya que no puedo proveerme mi propia insulina, zafo en un espejismo: compro otra marca. El mercado es difícil de eludir. ¿Cómo desterritorializar (deleuziano de nuevo) este dominio de la farmacéutica sobre mi conatus? Es decir, ¿cómo este esfuerzo, esta potencia se moviliza no por los designios del mercado o de sus pleitos con el Estado? Tal vez la respuesta sea la cualidad límbica que atribuyo a la identidad de la persona enferma. Un espacio entre espacios. Un glitch. Glitch para salir de “la doble hélice” (Preciado dixit) Estado-mercado.

En lo hondo de mi depresión y mi ansiedad orgánicas he explorado por entre estas cuestiones teóricas. Precisamos imaginar nuevas potencias para nuestras enfermedades. Si como Cornelius Castoriadis afirma, y las sociedades son capaces de autocrearse, podemos los enfermos, deformes, discapacitados imaginarnos una y otra vez: nunca más sin nosotros. Y con nosotros, de otro modo. Eso que hace Paul Preciado al mencionar el “bisonticidio” que permitió la conquista de las naciones nativas de lo que hoy es Estados Unidos, o el imaginario ejército de deformes disidentes, como lo que hace el colectivo Orgullo Loco, neurodivergentes “con ánimo de incordiar”. Poblar de posibilidades al ambiguo conjunto de personas enfermas, trastornadas, cuerpos patologizados.

Debemos construir nuestro pasado común, reconocer juntos la histórica tendencia de la humanidad a expeler a los enfermos, los cuerpos deformes, defectuosos. Pero también debemos desmarcarnos de la siempre latente posibilidad de volvernos fetiches. Nuestra ascendencia, pues, es aquella, la de los bebés lanzados por el Taigeto, la de quienes engrosaron la lista del Aktion T4. Son mi legión, nuestra legión. Siempre, dice Castoriadis de nuevo, hay tradición y pasado, justamente porque la sociedad tiene la capacidad de autoconstruirse, tenemos la posibilidad de inventar, como dicen Tiqqun, la lengua que habitaremos y encontrar a los antepasados que nos hacen más libres. Buscar entre disidentes y rebeldes puntos de fuga para salir de la codificación del Estado paternalista, misógino, patriarcal, neoliberal.

Nadie irá por nosotros a exigir las dosis de medicamento que las farmacéuticas desarrollan colonizando nuestros cuerpos y saberes; somos nosotros quienes hemos, según dice Preciado, de subir al caballo y no permitir que un bisonte más caiga. Seamos nosotros quienes nos arranquemos de la tierra para unirnos a otras luchas, para hacernos máquina de guerra con otros deformes y expelidos. Que todo enfermo crónico o terminal tenga una red de enfermos capaces de proveerlo de su dosis, independientemente de la obligación que el Estado tiene con él. Tal como hacen esos comedores anarquistas repartidos por Europa a los que es posible llegar y decir que no se tiene dinero para obtener una ración. Microsociedades de solidaridad y resistencia. Que cada enfermo terminal que quiera acabar con su suplicio, tenga acceso a la muerte digna. No podemos renunciar a la insulina, al agente tumoral, a la pastilla, no nos mudaremos a la creencia New Age de que nosotros creamos nuestra enfermedad y nosotros la curamos con nuestros pensamientos, es más complejo: hacer funcionar pequeñas células de ayuda y responsabilidades mutuas. Y amenazar con descomponer el código completo a quienes nos amenazan. Glitch aquí y allí.

Entrar en la acción que ̶ retomando a Vladimir Jankélévitch ̶ impide la realización de la pureza. Los pobres indefensos que son conducidos en su inocencia a la inocente y generosa muerte daremos batalla. Porque lo hacemos o la sociedad encontrará la manera nueva de expelernos, ya lo están intentando: clonación de órganos, bancos de órganos, genomas perfectibles. Antes que nadie, lo sabemos, lo probará el ejército: soldados modificados genéticamente. Allí, en el entrenamiento del psico-soma militar se experimentan las autocreaciones sociales. Antes de que bajen hacia el cuerpo social en su conjunto habremos de infestarlos.

Nos necesitamos, necesitamos de los neurodivergentes, de sus delirios capaces de reconducir al discurso y a las prácticas de escucha a lugares que el arte, por ejemplo, no ha podido. Seguir y replicar los caminos que toma la mente de los accidentes cerebrovasculares, no permitir por ningún motivo que sean capturadas por la ingeniería farmacéutica, bélica, siempre tan a la vanguardia. Frente a los totalitarismos fascistas o capitalistas o la combinación de ambos, la intrusión de los múltiples huéspedes de las mentes esquizofrénicas, las alucinaciones auditivas de los ancianos seniles nos son necesarias: poblar de peces que vuelan, de voces que cantan los silencios horondos de quienes guardan silencio ante la explotación de nuestros padecimientos. Glitch aquí y allí.

Subámonos, pues, al caballo, o a la silla de ruedas, o tomemos el bastón, la andadera, carguemos las jeringas de insulina y litio. Amenacemos al cuerpo total totalizador, a la subjetividad bélica, a los experimentadores de humanos. Amenacemos a aquellos que ingenuos del peso de las palabras, dicen tan a la ligera que deberían dejarnos morir a los enfermos crónicos, que los obesos con diabetes se lo merecen, que no debería ningún Estado invertir en terminales, a quienes esconden los fármacos de las personas con VIH.

Se lo debemos a quienes quiera que hayan caído al Apothetae, se lo debemos a los miles de deformes, autistas, hidrocefálicos, Down y enfermos terminales que el plan Aktion T4 gaseó, según ellos, generosamente. Se lo debemos a las mujeres depresivas a las que el Tercer Reich esterilizó. Se lo debemos también a quienes están por venir, se lo debemos incluso a los soldados modificados genéticamente cuando la experimentación de la industria fármaco-bélica realice su sueño de un cuerpo sin defectos, que no se enferma, que rinde y resiste todo sin quebrarse. Allí estará nuestra épica.

[1] Apothetae era el valle a los pies del monte Taigeto en el que, se dice, los espartanos lanzaban a los bebés que no consideraban aptos para crecer en el ejército espartano. Esto lo decidía un grupo de ancianos llamado Gerusía. Apothetae significa “lugar de abandono” o “depósito”, según he hallado en internet. Esta historia da lugar al concepto de eugenesia: bien nacer, la selección genético-corporal.